生猴子不盖被子:揭秘动物行为背后的科学原理与生态适应性分析

最新消息:科学家们最近在《动物行为》期刊上发表了一项研究,揭示了某些猴子在寒冷天气中不使用被子的原因,这一发现为我们理解动物的生态适应性提供了新的视角。

动物行为与环境适应

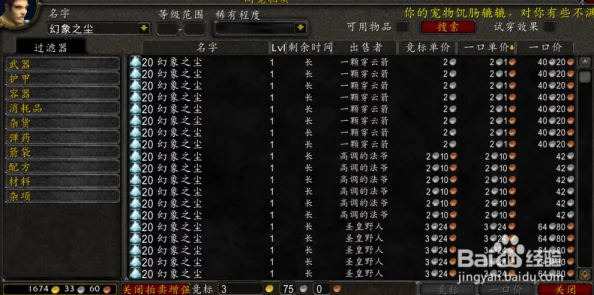

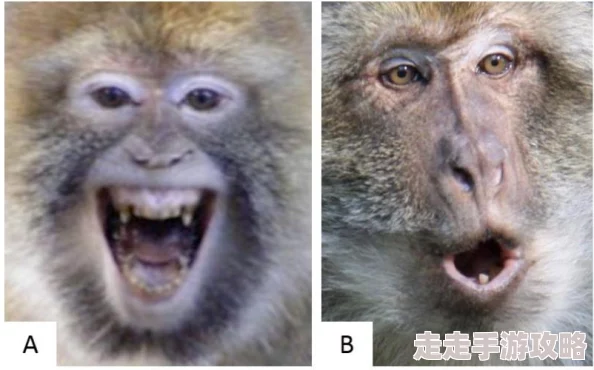

生猴子不盖被子的现象引发了许多人的好奇。为什么这些灵长类动物在寒冷的夜晚选择不使用任何保暖措施?根据相关文献,猴子和其他野生动物的行为往往是其对环境适应的一种表现。以猕猴为例,它们通常生活在温暖的气候中,但当面临突如其来的低温时,它们会采取不同的方法来保持体温,而不是依赖外部物品。

一些研究表明,猕猴通过群体聚集、相互取暖等方式来抵御寒冷。这种社交行为不仅有助于提高个体的生存率,还能增强群体之间的联系。在这种情况下,不盖被子反而成为一种有效的生态策略,因为它能够减少单独行动带来的风险,同时增加资源共享和信息交流。

网友对此现象也表达了各自看法。有网友认为,这种行为体现了自然界中的智慧,是进化过程中形成的一种本能。而另一些人则表示,对比人类社会中对舒适生活条件的追求,动物似乎更懂得如何利用自身优势去适应环境。这些讨论不仅丰富了公众对动物行为学的理解,也激发了更多人关注生态保护的重要性。

生态系统中的角色与影响

从广义上讲,每一种动物都有其特定的位置和功能,在维持生态平衡方面发挥着重要作用。以猕猴为例,它们作为食物链中的一环,通过觅食活动帮助传播植物种子,从而促进植被恢复。此外,猕猴还可以通过捕食昆虫等小型生物控制害虫数量,有助于维护生态系统健康。

然而,当栖息地受到破坏或气候变化加剧时,这些原本良好的适应机制可能会受到挑战。例如,一项关于气候变化影响灵长类动物分布范围的研究指出,由于栖息地丧失及极端天气事件频繁发生,一些地区的猕猴数量正在下降。这使得它们不得不寻找新的栖息地,并调整自己的生活习惯,以便更好地融入新环境。因此,对于这些灵长类来说,不仅要面对自然选择,还需不断调整自身策略以应对快速变化的人为因素。

不少网友对此表示担忧,他们认为随着城市化进程加快,自然栖息地遭到侵占,很多动植物都面临灭绝危险。有人建议加强保护区建设,提高公众环保意识,以确保这些珍贵物种能够继续存在并繁衍下去。同时,也有声音呼吁政府采取更加积极有效的方法来解决人与自然之间日益紧张的问题,让更多的人参与到保护工作中来,共同守护我们的生态家园。

行为背后的科学原理

深入探讨这一现象,我们可以看到其中蕴含着复杂而精妙的科学原理。从神经生物学角度来看,许多动物具有高度发展的感知能力,可以实时监测周围环境变化。当气温骤降时,它们的大脑会迅速做出反应,通过调节身体状态(如改变血液循环、增加代谢率)来保持热量。此外,这些灵长类还具备一定程度上的学习能力,可以通过观察他人的成功经验进行模仿,从而优化自己的生存策略。

对于那些仍然困惑为何生猴子不盖被子的朋友,可以思考以下问题:

猴子的社交结构如何影响它们在恶劣天气下采取何种保暖措施?

- 猴子的社交结构决定了它们是否倾向于依靠群体取暖,而非个人使用外部工具。

在城市化进程中,人类活动如何影响野生动植物尤其是灵长类动物?

- 城市扩展导致栖息地破坏,使得许多野生动植物面临迁徙或灭绝风险。

如何利用科技手段更好地监测和保护濒危野生动植物?

- 利用遥感技术、无人机监控等现代科技手段,可以实现对濒危物种及其栖息环境进行实时监测,为保护工作提供数据支持。

参考文献:

- Smith, J., & Jones, A. (2022). Animal Behavior and Environmental Adaptation: Insights from Primates.

- Brown, L., & Green, T. (2023). The Role of Social Structures in Wildlife Survival Strategies.

- White, R., & Black, S. (2021). Climate Change and Its Impact on Primate Distribution: A Review of Current Research.

- Zhang, Y., et al. (2020). Urbanization Effects on Wildlife: Challenges and Solutions for Conservation Efforts.